| Die wissenschaftliche

Psychologie, die "Lehre von den Erscheinungen und Zuständen des

bewussten und unbewussten Seelenlebens" (DUDEN Herkunftswörterbuch),

nahm ihren Ursprung im späten 18. Jahrhundert. Auf diese Zeit geht auch

ihr Name zurück, der aus Ableitungen der griechischen Wörter "psyche"

(= Atem / Seele) und "logos" (= Wort / Gedanke) zusammengesetzt

ist. 1782 verfasste der Autor und damalige Konrektor des Berliner

Gymnasiums zum Grauen Kloster, Karl Philipp Moritz, den Aufruf zur

Gründung eines "Magazin zur Erfahrungsseelenkunde". Es erschien

zehn Jahre lang bis zum Tod seines Gründers. Dessen berühmter

"psychologische" Roman » Anton Reiser « (unvollendet)

montiert in vier Bänden die Erkenntnisse, welche in der Zeitschrift

gesammelt wurden, sowie eigene, vielfach autobiographische Erfahrungen des

Autors zu einer bedrückenden entwicklungspsychologischen

Lebensgeschichte.

Viele berühme Zeitgenossen und Persönlichkeiten der ersten Hälfte

des 19. Jahrhunderts trugen mit ihren Erkenntnissen zur Entstehung früher

psychologischer Vorstellungen bei: Der Anatom Franz Joseph Gall,

der psychische Zustände und Regungen an der Schädelform erkennen zu

können glaubte; der Dichter Johann Wolfgang von Goethe, der u.a.

seine Höhenangst mit detailliert beschriebenen verhaltenstherapeutischen

Maßnahmen behandelte; oder Charles Darwin, der Begründer der

Evolutionstheorie, der sich lange mit dem Ausdruck von Emotionen

beschäftigte. Die neue wissenschaftlich- akademische Psychologie gewann

jedoch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an Bedeutung. Ihr

Ausgang waren die psycho- physikalischen Studien von Ernst Heinrich

Weber, Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor Fechner oder

Wilhelm Wundt, deren Forschungen und Befunde noch heute an

Universitäten gelehrt werden. Die Beschäftigung mit Persönlichkeit und

Entwicklung, den heute zentralen "klassischen" Themen der

klinischen Psychologie und Psychotherapie, begann allerdings erst im 20.

Jahrhundert. Ihre Vertreter wie das Ehepaar Stern, Charlotte

Bühler, Hildegard Hetzer oder Jean Piaget begründeten

Diagnose- und Therapieformen, die in vielen universitären Schulen noch

immer wirksam sind. Mit der Tiefenpsychologie nach Sigmund Freud, Carl

Gustav Jung und Alfred Adler nahm die Psychotherapie eine

Gestalt an, die bis zum heutigen Tag fortwirkt.

|

Buchcover zu K. P. Moritz

» Anton Reiser «

Ärzte / Fachärzte

Andere Berufe

Selbstdiagnose

Entbehrlich

|

|

Fachrichtungen der Psychologie

|

|

|

Diagnostische Erfassung der

Kernsymptome

Weiterführende

interessante Informationen |

Unter den verschiedenen Disziplinen der Psychologie und Psychotherapie

sind - gleich Fachärzten - die Vertreter verschiedener Richtungen bzw. Schulen den

Inhalten ihrer Ausbildung und Tätigkeit nach für die Stellung der

Diagnose einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung geeignet. Unter den Fachrichtungen der Psychologie sollten die Klinischen

Psychologen sowie die Entwicklungspsychologen grundsätzlich

durch Studium und Arbeit mit dem Störungsbild vertraut sein. Im

therapeutischen Alltag haben diese Richtungen jedoch keine feste

Bedeutung. Hier ist bedauerlicherweise auch nach der Verabschiedung des

deutschen Psychotherapeutengesetztes (PsychThG) für die Patienten de

facto kaum etwas klarer und verlässlicher als zuvor. Unter den heute zugelassenen

Psychotherapeuten sind fast ausschließlich die bereits früher im

Delegationsverfahren (d.h. auf Verschreibung der Ärzte) tätigen

Psychotherapeuten wieder "am Markt" - nun durch Gesetzgebung und

die restriktive Kassenzulassung vor dem bisweilen besseren Nachwuchs

geschützt. Betrachtet man die zugelassenen Therapieschulen, die sich

letztlich mehr in der Therapieform als den diagnostischen Standards

unterscheiden sollten, so sind v.a. im Kindes- und Jugendalter Verhaltenstherapeuten

den Vertretern humanistischer und tiefenpsychologischer

Verfahren vorzuziehen. Gerade letztere haben sich in Person einzelner,

auch recht prominenter Therapeuten durch z.T. fragwürdige Mutmaßungen

oder gar Behauptungen zur Ursache der Hyperkinetischen Störung auch

diagnostisch disqualifiziert.

|

|

Im Alltag verschwindet die Therapieschule jedoch meist hinter der

Persönlichkeit des Therapeuten. Ungeachtet der hier angeführten

Vorüberlegungen sollte bei der Wahl des Diagnostikers wie auch des

Therapeuten daher die eigene kritische Einschätzung der fachlichen wie

menschlichen Qualitäten des Arztes oder Psychologen im Mittelpunkt

stehen. Wichtig ist bereits beim Stellen der Diagnose nicht allein das

Wissen um die Störung, sondern v.a. auch die Hilfe, die aus den

diagnostizierten Problemen abgeleitet wird.

|

|

|

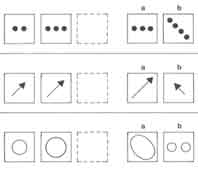

Fragebogen für Kinder

Fragebogen für Erwachsene

Neuropsych. Verfahren

Aufgaben aus Intelligenztests

|

Diagnostische

Erfassung der Kernsymptomatik

Die Kernsymptomatik der Hyperkinetischen Störung

besteht aus Symptomen der Impulsivität,

Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörung. Die Symptome aller drei

Gruppen werden bis heute primär durch Beschreibungen von Personen aus

der Umwelt der Betroffenen bzw. der Patienten selbst erfasst. Das gilt

insbesondere für die ärztliche Praxis, die tendenziell weniger mit

Verfahren aus dem Bereich der Psychodiagnostik wie Tests oder

neuropsychologischen Messgeräten vertraut ist. Aber auch viele

Psychologen verfügen weder über die Erfahrung noch die Ausstattung zur

standardisierten Überprüfung von Auffälligkeiten im Bereich der

Kernsymptomatik. Ungeachtet aller klinischen Routine vieler Ärzte und

Psychotherapeuten ist eine Diagnosestellung, die sich ausschließlich auf

unstrukturierte Gespräche mit dem Betroffenen und seiner sozialen

Umgebung stützt, nicht hinreichend genau, um die subjektive

Auffälligkeit in Teilbereichen vom Vorliegen der Störung sicher

abzugrenzen.

Ein einfacher Zugang zu standardisierten und zum

Teil auch normierten, d.h. mit einer Gruppe von unauffälligen Menschen

vergleichbaren Daten besteht in der Anwendung von Fragebogenverfahren.

Diese fragen das Verhalten einer Person in bestimmten Situationen ab; der

Patient oder "Beobachter" (Eltern, Lehrer, Freunde) beantworten

fest vorgegebene Fragen mit »Ja« oder »Nein« bzw. bewerten Aussagen

über das Verhalten hinsichtlich der Stärke ihres Zutreffens auf den

Patienten.

|

|

Fragebogenverfahren

für Kinder

|

|

Ausschnitt der CBCL 4-18 |

Child Behavior Checklist (CBCL):

Die CBCL ist das weltweit gebräuchlichste Fragebogenverfahren zur

Erfassung von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen von

4 bis 18 Jahren.* Sie richtet sich an die Eltern der Betroffenen und

gliedert sich in drei Kompetenzskalen zu Schule und Freizeit sowie acht

Syndromskalen, die einzelne Verhaltensaspekte erfassen. Für die CBCL gibt

es Normen aus den USA, die auch in Deutschland anwendbar sind, da die

Ergebnisse zurückhaltender als bei amerikanischen Kindern und

Jugendlichen ausfallen. Ein eigene Skala zum Hyperkinetischen Syndrom hat

die CBCL nicht.

[* Neben der bekannten CBCL existiert auch eine CBCL 2-3

für Kinder im Alter von 2 und 3 Jahren; darüber hinaus gibt es zur CBCL

eine parallelisierte Jugendversion, die von Kindern und Jugendlichen

selbst ausgefüllt wird, sowie eine Lehrerversion.]

|

Gemeinsame hohe

Werte (T>70; PR>98) auf den Syndromskalen VI Aufmerksamkeitsstörung

und VIII Aggressives Verhalten weisen auf das Vorliegen

einer Hyperkinetischen Störung hin; ist auch das Ergebnis auf Skala VII

Delinquentes Verhalten weit über dem Durchschnitt, so ist eine

Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens gegeben bzw. zeichnet sich

ab. |

US-Ausgabe der CRS |

Conners' Rating Scale (CRS):

Die Einschätzungsskalen von Conners sind das bekannteste Verfahren zur

Erfassung von kindlichen Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität.

Sie liegen für Eltern und Lehrer als Kurz- sowie Langversionen vor und

beinhalten Verhaltensbeschreibungen, die jenen in der ICD-10 ähneln. Die

Conners-Skalen sind in unterschiedlichen Übersetzungen auch im

deutschsprachigen Raum im Umlauf. Brauchbare Normen gibt es hierzulande

allerdings nicht.

|

Die CRS in ihren

diversen Versionen bieten einen guten Überblick über kindliche

Auffälligkeiten aus dem Bereich der Hyperkinetischen Störung. Sie eignen

sich v.a. zur Therapiekontrolle. Diagnostisch ist von Nachteil,

dass sie sehr gezielt nach Symptomen ausschließlich dieser Störung fragen, was zur

Überbewertung spezifischer Aspekte verführt. |

Ausschnitt aus dem HKS |

Fragebogen zum Hyperkinetischen

Syndrom und Therapieleitfaden (HKS): Der HKS, ein Verfahren, das seit

1993 in Anwendung ist, besteht aus nur 15 Items (Fragen) und einem sehr

kurzen Manual, das man kaum ernsthaft als Therapieleitfaden akzeptieren

kann. Der HKS mag beim Verdacht auf das Vorliegen einer hyperkinetischen

Störung weitere Indizien liefern - ein für sich brauchbares

Diagnoseinstrument ist er hingegen nicht.

|

Der HKS ist ein sehr

knapper, allerdings normierter Test zur Erfassung von Symptomen der

Hyperkinetischen Störung. Eine in der klinischen Praxis hinreichende

diagnostische Genauigkeit erreicht er nicht. |

|

Fragebogenverfahren für

Erwachsene

|

|

CAARS |

Conners' Adult ADHD Rating

Scales (CAARS): Die CAARS sind ein recht neues Verfahren zur Diagnose

einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung im

Erwachsenenalter. Sie liegen für die Patienten selbst in einer Kurz- und

Langversion vor. Darüber hinaus gibt es eine Screening-Version für

externe Beobachter der Verhaltensstörung. Die fünf Skalen der

Kurzversion geben nicht unmittelbar die DSM-Kriterien wieder; die

Langversion enthält zudem die Fragen des DSM-IV. Für Kurz- und

Langversion einerseits sowie die Screening-Version andererseits gibt es in

den USA umfangreiche Normen. Eine Übertragung des Verfahrens ins Deutsche

wird erwogen, liegt jedoch noch nicht vor.

|

Die CAARS sind ein

gut durchdachtes, gestaltetes und normiertes Verfahren zur

Erfassung von Symptomen der Hyperkinetischen Störung. Leider liegt eine

Übertragung des Tests ins Deutsche bislang nicht vor. |

Brown ADD Scales |

Brown ADD Scales (BADDS): Das

Testverfahren von Thomas Brown umfasst nicht nur einen Fragebogen mit 40

Items zum Selbstbericht, sondern auch einen umfangreichen Anamnesebogen,

der alle für die Diagnosestellung wichtigen Bereiche (DSM-Kriterien,

Intelligenz, andere und/oder komorbide Störungen) berücksichtigt. Für

die Skalen des Fragebogens liegen differenzierte T-Wert-Normen vor, die

allerdings aufgrund der geringen Anzahl Items pro Skala nicht sehr

aussagekräftig erscheinen. Eine Gesamtskala stellt jedoch einen

zuverlässigen Indikator für das Vorliegen einer

Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADD [= ADS] nach DSM-IV) dar. Vom

Fragebogen sind in deutschen Kliniken und Praxen verschiedene i.d.R. nicht

autorisierte Übersetzungen im Umlauf.

|

In der

psychologischen und ärztlichen Praxis sind die BAADS das brauchbarste,

weil einzige die gesamte Krankheitsgeschichte erfassende

Testverfahren für die Diagnose der ADD (ADS) bei Erwachsenen. Die Normen

für die Einzelskalen sind allerdings aufgrund der geringen Anzahl Items

pro Skala mit Vorsicht zu nutzen. |

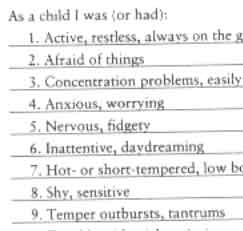

Ausschnitt aus der WURS |

Wender Utah Rating Scale (WURS):

Die WURS sind ein recht gutes Verfahren zur retrospektiven Erfassung

hyperkinetischen Verhaltens im Kindesalter. Das Bestehen der Störung

bereits in Kindheit und Jugend ist nämlich eine Voraussetzung auch der

Diagnose im Erwachsenenalter. Dazu enthält die WURS 61 Aussagen, die

hinsichtlich ihres Zutreffens auf das Verhalten in der Kindheit vom

Patienten selbst einzuschätzen sind. Allerdings werden zur Diagnose nur

25 statistisch als zuverlässig ermittelte Items herangezogen. Von der

WURS liegt seit 1997 eine autorisierte Übersetzung durch Götz-Erik Trott

vor.

|

Die WURS sind ein

Verfahren zur rückblickenden Diagnose einer Hyperkinetischen

Störung im Kindesalter. Die Items sind gut ausgewählt und erschweren es

dem Patienten, eine Diagnose durch gezieltes Antworten zu begünstigen. |

|

Einzelne Aspekte der

Kernsymptomatik der Hyperkinetischen Störung sind auch mit neuropsychologischen

Testverfahren messbar. Der Einsatz solcher Tests ist sinnvoll, um

Berichte und situative Beobachtungen durch die Ergebnisse

standardisierter Methoden der Datenerhebung zu untermauern. Denn:

Selbstbeherrschung und Konzentration sind nicht nur physiologisch, d.h. in

der angeborenen Natur des Menschen vorgegeben, sondern zugleich von

erlernbaren Strategien abhängig. Daher ist es wichtig, die entsprechenden

natürlichen Voraussetzungen eines Menschen möglichst getrennt von

denkbaren Einflüssen durch ungenügendes Wissen und unzureichende

Strukturierung der Umwelt zu untersuchen. Neben meist

computergestützten Testverfahren zur Messung von Aspekten der

Aufmerksamkeit und Impulsivität können auch einzelne Aufgaben aus

Intelligenztests oder Geräte zur Erfassung der motorischen Aktivität im

Diagnoseprozess wichtige Informationen liefern.

|

|

Neuropsychologische Verfahren

|

|

Screenshot des TAP 1.5 |

Testbatterie zur

Aufmerksamkeitsprüfung (TAP): Die TAP ist im Grundsatz ein

computergestützter Test zur Messung von Aufmerksamkeitsleistungen, zu

welchen im Verständnis der Autoren auch Funktionen der Wahrnehmung und

des Gedächtnisses zählen. Das Testverfahren zielt dabei jedoch nicht auf

die Diagnose einer Aufmerksamkeitsstörung im Rahmen der Hyperkinetischen

Störung ab. Durch Frau Dr. M. Noterdaeme, Oberärztin an der

Heckscher-Klinik München, wurden im Rahmen ihrer Habilitation jedoch

statistische Daten für Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren ermittelt.

Indikatoren einer Störung der Aufmerksamkeit im Kontext einer

Hyperkinetischen Störung sind die Subtests Geteilte Aufmerksamkeit,

Reaktionswechsel, Visuelle Vigilanz sowie Visuelles

Scanning. Allerdings beweisen auffällige Werte in einem oder mehreren

der Subtests das Vorliegen der Störung nicht zweifelsfrei, wie auch

unauffällige Werte die Diagnose eine Hyperkinetischen Störung nicht

ausschließen. Leider sind die Normen von Frau Dr. Noterdaeme sowie ihre

Interpretation bis heute nicht veröffentlicht.

|

Mit den Normen

für Kinder und Jugendliche von Frau Dr. Noterdaeme wird die TAP zum

momentan einzigen brauchbaren, zuverlässigen und hinreichend genau

normierten Testverfahren der Aufmerksamkeitsleistung bei Kindern und

Jugendlichen. Eine gültige Messung der Aufmerksamkeit ohne technische

Verfahren (i.d.R. unter Verwendung eines Computers) ist nicht

möglich. Gängige "Paper-Pencil-Tests" (Tests mit Papier

und Bleistift) wie d2 oder KLT sind hier alleine nicht aussagekräftig. |

Screenshot des SRKT-K |

Selbstregulations- und

Konzentrationstest für Kinder (SRKT-K): Der SRKT-K ist in

Verbindung mit dem Selbstregulations-Strategientest für Kinder (SRST-K)

des renommierten Autors Julius Kuhl ein cleveres Testverfahren zur differenzierenden

Beurteilung mangelnder Selbstregulationsfähigkeiten bzw. -kompetenzen von

Grundschulkindern der ersten bis vierten Klasse. Der Test verlangt dazu

die Lösung einer Reaktionsaufgabe und lenkt die Kinder zugleich mit einem

nebenbei ablaufenden, jedoch nicht beeinflussbaren Wettklettern von

Klammeräffchen ab. Die Ergebnisse des SRKT-K zeigen eine statistische

Verbindung zu Lehrerurteilen über die Vergesslichkeit, Ablenkbarkeit und

Ausdauer der Kinder sowie Zusammenhänge mit Schulnoten und der

Ergebnissen von Leistungstests. Einziger Wermutstropfen: Die

DOS-Oberfläche des Testverfahrens wirkt im Zeitalter hochauflösender

Computerspiele ein bisschen antiquiert.

|

Der SRKT-K ist ein

cleveres Verfahren zur Messung von Konzentrationsleistung, impulsiven

Reaktionen und Ablenkbarkeit. In Einheit mit dem SRST-K ist es

möglich, Defizite in der kindlichen Selbstregulation, wie sie für die

Hyperkinetische Störung typisch sind, vom Mangel an erlernten brauchbaren

Selbstregulationsstrategien zu unterscheiden. Leider ist die Oberfläche

des Tests aus den Anfangsjahren DOS-basierter Programme und wirkt daher

veraltet. Die Qualität von Computerspielen auf Handys wird allerdings

erreicht. |

Beispiel für ein Aktometer |

Aktometer wie das Gerät ActiTrac

von IM-Systems erlauben die bequeme und im Alltag kaum störende

Aufzeichnung von motorischer Bewegung z.B. der Beine. Dazu werden die

armbanduhrgroßen und gegen äußere Einwirkungen (Schläge, Spritzwasser)

weitgehend unempfindlichen Messgeräte einfach oberhalb des Knöchels des

"nichtdominanten" Fußes (bei Rechtshändern der linke Fuß und

umgekehrt) mit einem Band befestigt. In Abschnitten von wenigen Sekunden

speichert ein Chip im Aktometer Daten über die Art und Dauer der

Bewegung. Diese können z.B. nach einer Woche durch ein Computerprogramm

ausgelesen und weiterverarbeitet werden. Hat man Vergleichswerte von

anderen Personen, kann man abschätzen, inwieweit die Hyper-Aktivität

eines Patienten tatsächlich über dem Durchschnitt der Bewegungsunruhe

von Menschen in vergleichbaren Lebensbedingungen liegt. Eine solche

objektive Messung der Bewegung ist v.a. dann wichtig, wenn Berichte aus

der Umwelt der/des Betroffenen ein widersprüchliches Bild ergeben.

Darüber hinaus lässt sich mittels Aktometer eine Kontrolle der

Wirksamkeit von Behandlungsformen auf die Kernsymptomatik der

Hyperaktivität vornehmen - was nicht nur für die medikamentöse Therapie

von Interesse ist.

|

Aktometer sind

sinnvolle Messinstrumente zur objektiven Erfassung von motorischer

Aktivität. Moderne Geräte sind klein und bequem zu tragen, d.h. sie

behindern alltägliche Aktivitäten nicht. Die Daten können nach

längeren Zeiträumen ausgelesen und mit dem Computer analysiert werden.

Da Hyperaktivität je nach Lebensbedingungen ein sozial sehr

störendes Symptom sein kann, ist die genaue Einschätzung der

Ausprägung von Unruhe für Diagnose und Behandlung des Hyperkinetischen

Syndroms wichtig. |

|

Aufgaben aus Intelligenztests

|

|

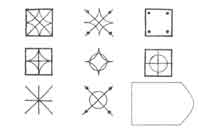

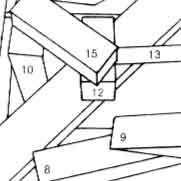

HAWIK-III |

Hamburg Wechsler Intelligenztest

für Kinder - Dritte Auflage (HAWIK-III): Die Subtests Mosaik-Test

und Figurenlegen des HAWIK-III bilden Denkleistungen ab, die bei

Russel A. Barkley unter dem Oberbegriff der

"Rekonstitutionsfähigkeit" zusammengefasst werden. Damit ist

die Fähigkeit gemeint, Handlungen, aber auch Formen selbständig zu

analysieren und zu neuen Gestalten zu kombinieren. In diesem Sinne

verlangen die Aufgaben des Mosaik-Tests die gedankliche Teilung

eines Musters und seinen Nachbau durch vorgegebene Würfel. Im Fall des Figurenlegens

muss die Testperson Puzzle legen, wobei die Vorstellung davon, was

für eine Gestalt die Teile zusammen ergeben werden, die Aufgabe deutlich

erleichtert. Kinder und Jugendliche, die am Hyperkinetischen Syndrom

leiden, zeigen in beiden Subtests des HAWIK-III häufig

unterdurchschnittliche Leistungen verglichen mit dem Gesamt-IQ. Eine

diagnostische Sicherheit ist aus dem beobachteten Zusammenhang jedoch

nicht abzuleiten.

|

Ähnliche Aufgaben

wie der Mosaik-Test und das Figurenlegen des HAWIK-III sind

auch in anderen mehrdimensionalen, d.h. verschiedene Aspekte der

intellektuellen Begabung erfassenden IQ-Tests enthalten (vgl. für

Kinder: AID, K-ABC; für Erwachsene: HAWIE). Für Kinder mit durchschnittlicher

und v.a. überdurchschnittlicher Begabung ist der AID 2 als

Intelligenztest dem HAWIK-III vorzuziehen, da er neben dem besseren

Testkonzept auch keine Übertragung aus einer anderen Sprache und einem

abweichenden Kulturraum darstellt. |

Ausschnitt des AID 2 |

Adaptives Intelligenz

Diagnostikum 2 (AID 2): Auch der AID 2, wie der HAWIK-III ein

Intelligenztest für Kinder und Jugendliche ab Schulalter, enthält mit

den beiden Subtests Antizipieren und Kombinieren sowie Analysieren

und Synthetisieren Aufgaben, welche die Rekonstitutionsfähigkeit nach

Barkley (s.o. unter HAWIK-III) überprüfen. Erstere ist dem Figurenlegen,

zweite dem Mosaik-Test des HAWIK-III vergleichbar. Die Items von Analysieren

und Synthetisieren des AID 2 sind insgesamt vorteilhafter, da sie fast

ausschließlich Muster ohne Würfelgrenzen vorgeben, d.h. die

Analysefähigkeit umfangreicher berücksichtigen.

|

Der AID (2) ist in

seiner ersten (und zweiten) Fassung ein hervorragender IQ-Test für

Kinder und Jugendliche. Sein testtheoretisches Modell zeichnet ihn vor

allen anderen Intelligenztests (auch jenen für Erwachsene) aus und

gewährleistet sehr zuverlässige und genaue Ergebnisse. |

US-Ausgabe des K-ABC |

Kaufman - Assessment Battery for

Children (K-ABC): Die K-ABC ist auch im deutschsprachigen Raum

der Standardintelligenztest v.a. für jüngere Kinder. Die Lese- und

Schreibfertigkeit ist nur für die Zusatztests eine notwendige

Voraussetzung. Der Subtest Nr. 6 Dreiecke ist dem Mosaik-Test

des HAWIK-III bzw. dem Analysieren und Synthetisieren des AID

vergleichbar. Allerdings gilt für die Items der Dreiecke die

gleiche Einschränkung wie für die entsprechende Aufgabe des HAWIK-III

(vgl. AID 2).

|

Die K-ABC ist ein

sehr guter Intelligenztest v.a. für jüngere Kinder sowie

Grundschüler, die mit dem Lesen und Schreiben Probleme haben. Die

Aussagekraft seiner Skalen für die Diagnose des Hyperkinetischen Syndroms

ist auf den Subtest Dreiecke beschränkt. |

David Wechsler |

Intelligenztests für Erwachsene

wie der Hamburg Wechsler Intelligenztest für Erwachsene - Revision

1991 (HAWIE-R) verfügen z.T. über vergleichbare Subtests und Skalen.

Allerdings ist bei der Diagnose von Erwachsenen, die an einer

Hyperkinetischen Störung leiden, die Erfassung neuropsychologischer

Informationen meist nicht vordringlich, weil aus ihnen i.d.R. kaum

therapeutische Maßnahmen abzuleiten sind und die Patienten meist auch

keiner spezifischen Förderung wie betroffene Schulkinder bedürfen.

Darüber hinaus sind - leider! - die entsprechenden Zusammenhänge bei

Erwachsenen noch schlechter untersucht als bei Kindern und Jugendlichen.

Dennoch sind neuropsychologische Untersuchungen und IQ-Tests bei

Erwachsenen ein entscheidender Bestandteil der Diagnostik, um insbesondere

andere Ursachen für Defizite in der Aufmerksamkeit und Selbststeuerung

auszuschließen.

|

Mehrdimensionale

IQ-Tests für Erwachsene (u.a.):

- Hamburg Wechsler Intelligenztest für

Erwachsene (HAWIE-R)

- Mannheimer

Intelligenztest (MIT)

Andere mehrdimensionale Verfahren wie der Intelligenz

Struktur Test (IST [2000 R]) sind in ihrer Perspektive trotz mehrerer

Subtests stark auf Aspekte eng umschriebener kognitiver Leistungen

beschränkt und eignen sich nach bisherigen Erfahrungen wenig zur

Absicherung der Diagnose einer Hyperkinetischen Störung |

|

Tests zur Messung der Begabung

Tests bei Teil- leistungsstör.

Wahrnehmung und Gedächtnis

Motoriktests

|

Diagnostisch

interessante Informationen,

die über die Kernsymptomatik hinausgehen:

Mit der Hyperkinetischen Störung ist häufig eine Reihe von

Auffälligkeiten verbunden, die nicht unmittelbar Ausdruck der

Kernsymptomatik sind, jedoch mit der Störung und/oder komorbiden

Störungen in Zusammenhang stehen. Bisweilen ist es nicht nur interessant,

sondern notwendig, diese weitergehende Symptomatik genauer zu betrachten,

weil sie wichtige Informationen für die Differentialdiagnostik,

d.h. die Abgrenzung der Hyperkinetischen Störung von anderen Störungen

bereithält. Dazu sind neben der Allgemeinen Intelligenz - die

entgegen der Bezeichnung "allgemein" dennoch stets nur ein

beschränktes Bild der intellektuellen Leistungsfähigkeit darstellt -

v.a. Wahrnehmungs- und Gedächtnisleistungen sowie motorische

Fähigkeiten von Interesse. Die große Mehrheit der hier

gebräuchlichen Testverfahren stammt aus dem Bereich der (Neuro-)Psychologie

und wird i.d.R. von Psychologen durchgeführt. An dieser Stelle sind

allerdings auch medizinische Untersuchungen sehr wichtig, um

beispielsweise physiologische Fehlfunktionen von Sinnesorganen und andere

organische Ursachen für falsche Steuerungsprozesse von Wahrnehmung und

Motorik auszuschließen bzw. einzugrenzen. |

|

Messung der Intelligenz

|

|

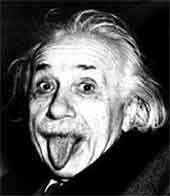

Albert Einstein im Alter von 6 Jahren |

Mehrdimensionale

Intelligenztests für Kinder und Jugendliche (u.a. HAWIK-III, AID 2,

K-ABC) gehören zur Standarddiagnostik bei Verhaltensstörungen. Eine

notwendige Voraussetzung angepassten Verhaltens ist nämlich, die

Anforderungen der Umwelt verstehen zu können. Dazu bedarf es einer

basalen Begabung in unterschiedlichen Bereichen der geistigen Leistung.

Aufmerksamkeit bzw. die Fähigkeit zur Konzentration der geistigen

Aktivität auf bestimmte Gegenstände ist ein Bestandteil der Intelligenz.

Hyperaktivität, d.h. motorische Überaktivität kann auch ein Symptom von

Entwicklungsstörungen oder geistiger Behinderung sein; sie wird in

solchen Fällen meist anders als die Hyperkinetische Störung behandelt.

Gelegentlich werden auch im Fall von Hochbegabung Symptome beschrieben,

die denen der Hyperkinetischen Störung ähnlich sind. Unter- oder

Überforderung allein machen jedoch nicht zwangsläufig unruhig,

unaufmerksam oder impulsiv. Die Begabungstestung ist daher kein

Grundpfeiler der Störungsdiagnostik, doch ergibt sie i.d.R. wichtige

Informationen zu möglichen anderen Ursachen des auffälligen Verhaltens.

Darüber hinaus erlaubt sie eine mit großer Vorsicht vorzunehmende

Einschätzung der Entwicklungsperspektiven sowie der Erfolgsaussicht

bestimmter Behandlungsformen, die der Einsichtsfähigkeit des Kindes oder

Jugendlichen bedürfen.

|

Die besten

Intelligenztests für Kinder und Jugendliche mit mehreren

"Dimensionen", d.h. unterschiedlichen Arten von Aufgaben sind

(s.o.):

- HAWIK-III

(normalbegabte und

unterdurchschnittlich

begabte Kinder und

Jugendliche)

- AID 2

(normal und überdurch-

schnittlich begabte

Kinder und Jugendliche)

- K-ABC

(Kinder bis 12 Jahren auf

allen Begabungsniveaus)

Für Kinder mit Hör- und/oder Sprech-/Sprachstörungen:

- SON-R 2 1/2 - 7

- SON-R 5 1/2 - 17

(= Snijders-Oomen-

Nonverbaler Intelligenz-

test für Kinder und

Jugendliche von 2-17) |

| Beispiele:

Ausschnitt des CPM (Raven)

Ausschnitt des CFT2 (Cattell)

|

Eindimensionale Intelligenztests

für Kinder und Jugendliche (u.a. SPM/APM/CPM, CFT1/CFT2) sind meist

rasch durchführbare Testverfahren, die auf einem bestimmten

Aufgabenprinzip beruhen. Ihr Vorteil liegt neben der geringen

Durchführungsdauer im häufigen Verzicht auf die Testung sprachlicher

Fähigkeiten sowie des kulturellen Wissens (Kenntnis von Sprache und

Lebensgewohnheiten einer bestimmten Gemeinschaft). Diese IQ-Tests können

also auch bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden, die in anderen

Kulturen aufwuchsen und nicht über das Wissen eines seit seiner

Geburt im deutschsprachigen Raum lebenden Kindes verfügen. Nachteil

der eindimensionalen Begabungstests ist demgegenüber ihre Beschränkung

auf nur eine Aufgabenform. Hat ein Kind grundsätzliche Probleme,

diese Art der Aufgabenstellung zu verstehen - meist müssen Reihen von

Mustern oder Figuren fortgesetzt werden - oder leidet es an bestimmten

Arten von Wahrnehmungsstörungen, so wird es in einem solchen Test

versagen, obwohl es bei anderen Intelligenztests besser abschneiden

würde. Eindimensionale IQ-Tests geben auch keine differenzierte Auskunft

über Mängel in unterschiedlichen Begabungsbereichen und lassen daher

für sich keinen Schluss auf sinnvolle Fördermaßnahmen zu.

|

Gute eindimensionale

Intelligenztests für Kinder und Jugendliche:

- SPM / APM

(= Standart / Advanced

Progressive Matrices

= Matrizentest nach

J.C. Raven)

- CFT2

(= Culture Fair Intelligence

Test nach R.B. Cattell

= Grundintelligenztest

Skala 2 nach C. & Weiß)

Für SPM und APM liegen bereits seit einigen Jahren neue

Normen vor. Die CPM wurden 2002 mit neuen Vergleichsdaten

publiziert; sie messen bei gut bis sehr gut begabten Kindern jedoch nicht

sehr genau. Die alten Normen der Tests (vor 1998) überschätzen die

Intelligenz der Testpersonen. Die Normen des CFT2 wurden in den vergangen

Jahren mehrfach überprüft und gelten als zuverlässig. |

Albert Einstein

im Alter von 72 Jahren (1951) |

Mehrdimensionale

Intelligenztests für Erwachsene (u.a. HAWIE-R, MIT, LPS) entsprechen

in der Konzeption vergleichbaren Tests für Kinder und Jugendliche. Da

sich die Leistungsfähigkeit in den zwei zentralen Maßen von

Intelligenztests - Geschwindigkeit und Genauigkeit - mit dem Älterwerden

zu Gunsten einer langsameren, jedoch exakteren Bearbeitung der Aufgaben

verschiebt, erbringen Testverfahren, die ohne allzu enge Zeitbegrenzung

die Obergrenze der Leistungsfähigkeit bestimmen, ab dem Jugendalter

stabilere Ergebnisse. Manche Intelligenztests für Erwachsene wie der

Mannheimer Intelligenztest (MIT) oder das Leistungsprüfsystem (LPS)

können daher bereits ab dem späten Kindesalter angewandt werden und

verfügen über entsprechende Normen. Im Erwachsenenalter spielt die

Überprüfung der intellektuellen Begabung bei der Diagnose einer

Hyperkinetischen Störung allerdings kaum eine Rolle, da minderbegabte

Personen i.d.R. mit drängenderen Problemen befasst sind und sich - v.a.

im Fall von Hyperaktivität bei geistiger Behinderung - oft schon in

anderweitiger Betreuung und Behandlung befinden. Auch im Fall von

Erwachsenen gilt: Eine Unter- oder Überforderung führt nicht

zwangsläufig zu Unruhe, Unaufmerksamkeit und impulsivem Verhalten. Zeigen

sich im Intelligenztest Symptome einer möglichen Aufmerksamkeitsstörung,

so sind v.a. soziale Ursachen wie stressige Lebens- und Arbeitsbedingungen

oder mangelndes Training in Konzentration fordernden Aufgaben abzuklären,

bevor eine Hyperkinetische Störung diagnostiziert werden sollte.

|

Mehrdimensionale

IQ-Tests für Erwachsene:

- HAWIE-R (s.o.)

- MIT (= Mannheimer

Intelligenztest - 3. Aufl.)

- LPS (= Leistungsprüfsystem

für 10-50-jährige - 2. Aufl.)

Eine Überprüfung der intellektuellen Begabung ist bei

neurologischen und/oder Verhaltens-Störungen im Erwachsenenalter immer

angezeigt. Spezifische Erkenntnisse für die Diagnose einer

Hyperkinetischen Störung lassen sich aus den Ergebnissen jedoch kaum

ableiten. Der Aspekt einer defizitorientierten Förderung ist bei

Erwachsenen nur bedingt wichtig, da die Notwendigkeit schulischen Lernens

nicht mehr in gleichem Maße wie bei Kindern und Jugendlichen gegeben ist.

Einen Grenzbereich stellen hier allerdings die nicht selten massiven

Einschränkungen v.a. von betroffenen jungen Erwachsenen in Ausbildung und

Studium dar. |

Ausschnitt des APM (Raven)

Ausschnitt des CFT3 (Cattell)

|

Eindimensionale Intelligenztests

für Erwachsene (u.a. APM, CFT3) funktionieren nach dem gleichen

Prinzip wie die entsprechenden Tests für Kinder. Daher gelten für sie

die gleichen Vorzüge und Einschränkungen. Im Erwachsenenalter ist eine

orientierende Überprüfung der intellektuellen Begabung oft ausreichend,

da sie - in Verbindung mit anamnestischen Angaben (der

"Krankengeschichte") - sowohl die basale Intelligenz als auch

mögliche pathologische Veränderungen der Begabung anzudeuten vermag.

Letzteres ist wichtig, da beispielsweise ein auffälliger Unterschied

zwischen dem gemessenen IQ und der beruflichen Qualifikation auf eine

bislang unbemerkte Degeneration, d.h. einen Abbau der kognitiven

Leistungsfähigkeit hinweisen kann. Für solche Abbauprozesse gibt es eine

Vielzahl möglicher Ursachen, zu denen schwerwiegende Erkrankungen,

allerdings auch die (Spät-)Folgen von starkem Alkohol- und/oder

Nikotinkonsum sowie der Einnahme von Drogen zählen. Vergleichbar den

Ausführungen zu mehrdimensionalen IQ-Tests für Erwachsene gilt auch

hier: Unterdurchschnittliche Intelligenz bedingt für die Betroffenen

i.d.R. andere, drängendere Probleme als sie gewöhnlich durch eine

Hyperkinetische Störung entstehen.

|

Eindimensionale

IQ-Tests für Erwachsene:

- APM (= Advanced

Progressive Matrices

nach J.C. Raven)

- CFT3 (= Culture Faire

Intelligence Test =

Grundintelligenztest

Skala 3 nach

R.B. Cattell & R.H. Weiß)

Die APM liegen seit 1998 in einer neuen deutschen

Normierung vor. Sie eignen sich - neben dem Intelligenz- Struktur-Test (I-S-T

2000 R)* nach R. Amthauer - auch zur differenzierten Messung der

Intelligenz bei gut bis sehr gut begabten Erwachsenen. Für den CFT3 liegt

keine aktuelle Neunormierung vor.

* Mehrdimensionales, aber

stark auf formal-logisches

Denken ausgerichtetes

Testverfahren |

|

Diagnostik von

Teilleistungsstörungen

|

|

| Beispiele:

Ausschnitt aus dem ZLT

DEMAT 1+

|

Lese-/Rechtschreib- sowie

Rechentests (u.a. ZLT, ZLVT, SLRT, HSP, DRT, WRT, DEMAT 1+, MT2, SRT)

sind letztlich eine Mischung aus Intelligenz- und Leistungstest, da sie

die Leistungsfähigkeit in einzelnen schulischen Fertigkeiten erfassen,

die auf bestimmten Aspekten der intellektuellen Begabung aufbauen. Sie

sind bei der Diagnostik einer Hyperkinetischen Störung im Kindes- und

Jugendalter von Bedeutung, da sie die Grundlage von Problemen im

schulischen Rahmen aufdecken können. Dabei geht es nicht allein um die

Feststellung einer möglicherweise komorbiden, d.h. zur Hyperkinetischen

Störung als eigenständige Störung hinzukommenden Teilleistungsstörung.

Vielmehr kann das Scheitern an schulischen Anforderungen eine Reihe von

Verhaltensweisen hervorbringen, die jenen der Hyperkinetischen Störung

ähneln: mangelnde Konzentration und Unruhe, da die Erwartung des eigenen

Versagens Kinder dazu verleiten kann, dem Unterricht überhaupt nicht mehr

zu folgen sowie soziale Kontakte und Zuwendung über alternative, meist

störende Aktivitäten zu erhalten. Obwohl eine gestörte willkürliche

Steuerung der Aufmerksamkeit wie im Fall der Hyperkinetischen Störung den

Erwerb schulischer Fertigkeiten stark behindern kann, sollte trotz

überdurchschnittlich häufigem gemeinsamem Auftreten der beiden

Störungen nicht von gleichen Ursachen oder gar einer genetisch

festgelegten Verwandtschaft ausgegangen werden. Hinzu kommt, dass

Schulleistungstests ungeachtet ihrer Nutzung zur Diagnose von

Teilleistungsstörungen weniger eine grundlegende Störung messen können

als vielmehr Aufschluss über den Lernstand des Kindes geben. Dieser

hängt jedoch nicht allein vom Lernvermögen, der mit solchen Tests i.d.R.

nicht zu überprüfenden Lernfähigkeit eines Kindes ab, sondern

v.a. auch von der Qualität des Unterrichts.

|

Gängige Verfahren

in der Teilleistungsdiagnostik:

- ZLT (Zürcher Lesetest)

- ZLVT (Zürcher Lese-

Verständnistest)

- SLRT (Salzburger Lese- und

Rechtschreibtest)

- HSP (Hamburger

Schreibprobe)

- DRT (Diagnostischer

Rechtschreibtest)

- WRT (Weingartner

Grundwortschatz-

Rechtschreibtest sowie

Westermann

Rechtschreibtest)

- DEMAT 1+ (Deutscher

Mathematiktest für

erste Klassen)

- MT2 (Mathematiktest

für zweite Klassen)

- S-RT (Schweizer

Rechentest)

Bei Schulleistungstests ist die Anwendung aktueller und

lokal normierter Verfahren sehr wichtig, da Schulen und Lehrpläne sich

regional stark unterscheiden.

Entscheidend für die fachgerechte Diagnose einer

Teilleistungsstörung ist nicht das absolute Ergebnis (z.B. zu den 5 % der

schlechtesten Schüler im Rechtschreiben zu zählen), sondern der Abstand

der Teilleistung zum IQ, d.h. der allgemeinen Intelligenz. |

|

Überprüfung von Wahrnehmung

und Gedächtnis

|

|

US-Ausgabe des FEW

US-Ausgabe der VOSP

Ausschnitt aus dem SIPT

|

Wahrnehmungstests wie Frostigs

Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung (FEW), die Testbatterie

für visuelle Objekt- und Raumwahrnehmung (VOSP) oder der Sensory

Integration and Praxis Test (SIPT) sind Verfahren zur Erfassung von

einzelnen Aspekten der Wahrnehmung. Sie sind meist im Grenzbereich von

Entwicklungstests und neuropsychologischen Tests angesiedelt, d.h. sie

messen Fähigkeiten einerseits in Abhängigkeit vom Alter, andererseits

jedoch auch im Vergleich von Personengruppen mit verschiedenen Störungen.

Obwohl gerade im Zusammenhang mit der Hyperkinetischen Störung häufig

der Begriff der Wahrnehmungsstörung gebraucht wird, ist eine solche

Störung als eigenständige Diagnose in der ICD-10 nicht enthalten. Viele

der rasch wachsenden Zahl an Testverfahren und Therapieangeboten für

wahrnehmungsgestörte Kinder beschränken sich auf mehr oder weniger

willkürlich herausgegriffene Muster an Auffälligkeiten, deren Bedeutung

für das komplexe System der Wahrnehmungsfunktionen des Gehirns kaum zu

bestimmen und deren Therapiewürdigkeit und -notwendigkeit nicht selten

fraglich ist. Daher wird die sogenannte "ökologische

Validität", d.h. die Alltagsgültigkeit der meisten

Wahrnehmungstests für "normale" Kinder ohne nachweisbare

neurologische Störungen oder Schäden (z.B. Epilepsien oder Folgen einer

Hirnverletzung) von Experten bezweifelt. Eine grundsätzliche,

überzufällig häufige Verbindung von Hyperkinetischer und

Wahrnehmungs-Störung ist aufgrund der unterschiedlichen Funktionsebenen

der relevanten Bereiche des Gehirns nicht anzunehmen. Aus diesem Grund

haben Therapieverfahren, welche primär auf die Behandlung von

Auffälligkeiten in der Wahrnehmung abzielen (z.B. ergotherapeutische

Programme wie die Sensorische Integration nach A. Jean Ayres)

keinen Effekt auf die hyperkinetische Kernsymptomatik. Auch der

Zusammenhang von Wahrnehmungs- und Lernstörungen ist für viele Aspekte

der Wahrnehmung weitgehend ungeklärt.

|

Beide weltweit

üblichen Diagnoseschemata (die ICD-10 der WHO sowie das DSM-IV der APA)

kennen keine eigenständige Diagnose einer

Wahrnehmungsstörung.

Die Reifung und Entwicklung der menschlichen

Wahrnehmung ist in hohem Maße modular und integrativ zugleich, d.h. die

Natur gewährleistet ein optimales Zusammenspiel der Sinne, sofern

diese sich normal entwickeln können, versucht bei Defiziten in einzelnen

Modalitäten jedoch einen bestmöglichen Ausgleich geschädigter

Funktionen. Daher mussten u.a. die Vorstellungen von Jean Ayres zur

Stufenentwicklung der Wahrnehmung weitgehend aufgegeben werden. Eine

"künstliche Integration" von Wahrnehmung oder die Therapie von

vermeintlichen Basisfunktionen zeigt i.d.R. deutlich weniger Erfolge als

ein gezieltes Training einzelner Fertigkeiten bei Defiziten

oder beobachteten Auffälligkeiten.

|

| Exkurs:

Vorbemerkung zum Thema Gedächtnis

|

Gedächtnistests sollten

sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen ein fester Bestandteil der

Diagnostik zum Vorliegen einer Hyperkinetischen Störung sein. Die sehr

vielfältigen und äußerst komplizierten Funktionen des menschlichen

Gedächtnisses werden seit mehreren Jahrhunderten erforscht. Dennoch sind

die beiden zentralen Perspektiven auf das Denken und Erinnern, nämlich

die Frage nach dem Wo? (Struktur) und Wie? (Funktion)

des Gedächtnisses, bis heute nur schwer in einem einheitlichen Modell

miteinander zu verbinden. Durch sichtbare Verletzungen des Gehirns

und/oder moderne bildgebende Verfahren (v.a. Computer-Tomographie) wissen

wir zwar teilweise, wo bei normal entwickelten Menschen die Erinnerung

"sitzt". Diese Ausfälle erklären uns aber kaum, wie Erinnern

eigentlich funktioniert. Umgekehrt wurden in den letzten 100 Jahren

zahllose psychologische Experimente durchgeführt, welche die Arten (Kurz-

oder Langzeitgedächtnis) und Funktionen (Zwischenspeicher, Erinnerung,

etc.) des Gedächtnisses beschreiben halfen. Sie ergeben jedoch nur ein

Bild der Arbeitsweise des Gedächtnisses - vergleichbar der Software

auf einem Computer -, sagen allerdings nur wenig darüber aus, wo im

Gehirn die Hardware - d.h. der Computer - des Gedächtnisses sitzt

und wie die Hirnareale für das Denken und Erinnern genutzt werden. Dabei ist

das Gedächtnis für fast alle Denk- und Wahrnehmungsprozesse im

menschlichen Gehirn von größter Bedeutung: für das Sehen (z.B. von

Bewegung) genauso wie für das Verstehen von Sprache (Merken von Wörtern,

bis ein Satz Sinn ergibt); wir erinnern uns an Schulwissen, an Bilder und

Melodien und Berührungen und Bewegungsabläufe unseres Körpers; das

Gedächtnis speichert Zeichen und ihre Bedeutungen, Informationen über

Sinnesreize und die Gefühle, mit denen wir auf diese Reize reagieren.

Daher kommt dem Gedächtnis natürlich auch eine entscheidende Rolle

bei der Steuerung unseres Verhaltens zu. Die Erinnerung an einen

Unfall lässt uns möglicherweise langsamer Radfahren, das Vergessen von

Regeln und Verboten einen Fehler immer wieder machen. Mängel in der

Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses behindern das Sprachverständnis

und damit in einer durch mündliche Kommunikation gesteuerten Erziehung

die Anpassung von Kindern an ihre soziale Umwelt. Verständnislosigkeit

und Vergessen machen einsam, unsicher, hilflos, traurig, unruhig, wütend,

verzweifelt, rücksichtslos - je nach Person und Umgebung. Das Gedächtnis

ist der Schlüssel zum Menschen.

|

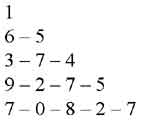

Beispiel von Zahlenreihen |

Gedächtnistests in

Intelligenztests sind der einfachste Zugang zur Überprüfung von

Gedächtnisleistungen. So enthält der HAWIK-III als fakultativen

Zusatztest das Zahlennachsprechen, der AID 2 als Pflichtteil das Unmittelbare

Reproduzieren. Beide Subtests messen die Fähigkeit, sich Reihen von

Ziffern merken und sie wiedergeben zu können. Der K-ABC als dritter

großer Intelligenztest für Kinder verfügt mit von 5 von 16 Untertests

gleich über mehrere Aufgaben zur Prüfung von Gedächtnisleistungen zu

verschiedenen Arten von Informationen wie Bildern, Bewegungen und Zahlen.

Auch Intelligenztests für Erwachsene, die ja meist nach den gleichen

Prinzipien aufgebaut sind, enthalten vergleichbare Testaufgaben (HAWIE-R: Zahlennachsprechen;

IST 2000 R: Merkaufgaben). Letztlich setzen allerdings auch die

meisten anderen Aufgaben ein- oder mehrdimensionaler IQ-Tests ein

funktionierendes Gedächtnis voraus, sei es bei der Frage nach

Bildungswissen oder auch "nur" dem sprachlichen Verstehen der

Aufgabenanleitungen.

|

Gedächtnistests im

Rahmen von IQ-Tests:

- Zahlennachsprechen

(HAWIK-III / AID 2 / K-ABC /

Erwachsene: HAWIE-R)

- WMS-III (Wechsler Memory

Scale - 3rd Edition)

Die WMS-III erfasst mehrere

Teilaspekte von versch.

Gedächtnisleistungen, die

an die Aufgaben des

Wechsler IQ-Tests für

Erwachsene angelehnt

sind.

Die Gedächtnistests in Intelligenztests sind i.d.R.

sehr einfach gehalten. Sie geben zwar einen bedeutsamen Aspekt der

Intelligenz wieder, eignen sich jedoch kaum zur Diagnose spezieller

Defizite von Gedächtnisfunktionen. |

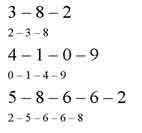

Beispiel für einen Digit Ordering Test (DOT) |

Digit Ordering Tests (DOT)

sind neuropsychologische Testverfahren, bei welchen Ziffernreihen nicht

nur gemerkt und vorwärts/rückwärts wiedergegeben werden müssen,

sondern die Zahlen zudem in eine neue Reihenfolge gebracht werden sollen.

Der für Deutschland modifizierte Adaptive Digit Ordering Test (DOT-A/B)

nach Hoppe, Müller, Werheid, Thöne & von Cramon erlaubt die in der

Schwierigkeit ansteigende Messung dieser Fähigkeit mittels Reihen von 3

bis 8 Ziffern. Während die üblichen Gedächtnistests meist

ausschließlich die Merkfähigkeit erfassen, erfordern Ordnungsverfahren

wie der DOT-A/B die gleichzeitige Speicherung und Verarbeitung von

Informationen. Sie geben daher besser als reine Merktests die Leistung des

Arbeitsgedächtnisses wieder. Erste Studien mit diesem neuen Verfahren

(seit 2000) zeigen seine Qualität im Erkennen von Personen mit

spezifischen Auffälligkeiten im Bereich des Frontalhirns, so u.a. bei

Parkinson-Patienten und Schädigungen des Gehirns durch Verletzungen. Da

der präfrontale Cortex auch im Fall der Hyperkinetischen Störung

betroffen ist, können Gedächtnistests wie der DOT-A/B wichtige

Informationen liefern. Allerdings liegen dazu bis heute keine

einschlägigen wissenschaftlichen Daten vor. Ob also eine

Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses im Fall der Hyperkinetischen

Störung zur Symptomatik zählt oder auf anderer Grundlage vergleichbare

Symptome hervorbringt, ist bislang nicht geklärt. Zudem scheint es für

eine eindeutige Lokalisierung der Funktionen des Arbeitsgedächtnisses im

frontalen Cortex noch zu früh zu sein.

|

Digit Ordering Tests

wie der DOT-A/B sind Verfahren zur gezielten Messung der

Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses. Dieses hat zwei

zentrale Aufgaben: die Speicherung und die Verarbeitung von

Informationen. Da Studien die - zumindest teilweise - Lokalisierung dieser

Gedächtnisfunktionen im frontalen Cortex gezeigt haben, ist eine

Verbindung von entsprechenden Gedächtnisdefiziten und Hyperkinetischer

Störung denkbar, jedoch bislang nicht schlüssig gezeigt worden.

Für den DOT-A/B liegen bislang nur vorläufige

Normen für Erwachsene vor. Gleiches gilt für den Subtest Arbeitsgedächtnis

der TAP (vgl. Beschreibung unten).

|

| Beispiel für die

Abfolge von Ziffern auf dem Bildschirm:

keine Reaktion

keine Reaktion

keine Reaktion

Reaktion (Taste drücken) |

Der Subtest Arbeitsgedächtnis der

Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP) ermöglicht wie

der DOT-A/B eine Messung der Gedächtnisleistung, die neben der

Speicherung eine parallele Verarbeitung der Informationen verlangt. Dazu

soll die Testperson in der schwierigsten Variante des Verfahrens immer

dann reagieren, wenn die gerade auf dem Monitor gezeigte Ziffer der

vorletzten entspricht. Obwohl diese Aufgabe vielen Testpersonen zunächst

sehr schwierig erscheint, hat die zugrunde liegende Fähigkeit im Alltag

große Bedeutung. Können wir nämlich zwei vorangegangene Wissensinhalte

nicht unabhängig voneinander im Gedächtnis behalten und mit einer

dritten Information in Verbindung bringen, folgen daraus erhebliche

Schwierigkeiten beispielsweise beim Verstehen von Sprache. Ein im

Deutschen üblicher Satz wie "Das Haus, das auf der Wiese steht, ist

grün" kann in diesem Fall nicht verstanden werden, denn die

Information über die Farbe überschreibt quasi die Information über den

Gegenstand. Trotzdem werden von solch massiven Gedächtnisstörungen

betroffene Kinder selbst in der Schule oft nicht erkannt, da sie

vielfältige Strategien entwickeln, ihr Nichtverstehen teilweise

auszugleichen (Bilder, Notizen, etc.) oder es zu überspielen (Ablenkung,

beliebige Tätigkeit o.ä.). Wahrscheinlich sind unterschiedliche

Störungen der Gedächtnisfunktionen viel häufiger als diagnostiziert,

zumal das menschliche Gehirn viele Einzelleistung mit hochdifferenzierten

Prozessen erbringt. Beschleunigen diese vielfältigen festen Prozesse im

Normalfall die Hirnfunktionen, da sie in bestimmten Gehirnarealen in immer

gleicher Weise ablaufen und daher gut geübt sind, so ist die

Überprüfung aller Teilfunktionen bei Auffälligkeiten kaum möglich.

Dennoch lohnt es sich angesichts der Symptome von Unaufmerksamkeit und

Hyperaktivität, in einfacheren Tests wie DOT oder TAP beobachteten

Defiziten in der Gedächtnisleistung nachzugehen, da mangelndes Verstehen

v.a. bei Kindern ganz natürlich Desinteresse, Ablenkung und alternative

Aktivitäten zur Folge hat.

|

Der TAP-Untertest

zum Arbeitsgedächtnis ist ein brauchbares Verfahren (Normen für

Erwachsene), um Auffälligkeiten

in der parallelen Speicherung und Verarbeitung von Informationen

aufzudecken. An ihn können sich bei Anzeichen von

Störungen der Gedächtnisfunktionen andere neuropsychologische

Testverfahren anschließen.

Auf eine Diagnostik der Gedächtnisleistung im

Rahmen der Untersuchung einer Hyperkinetischen Störung sollte bei

Kindern und Jugendlichen keinesfalls verzichtet werden. Bei

Erwachsenen ist sie dann unerlässlich, wenn über Symptome mangelnder

Aufmerksamkeit und Konzentration geklagt wird. Wichtig ist - vergleichbar

kognitiven Einschränkungen bei Teilleistungsstörungen -, dass das

Ergebnis eines Gedächtnistests im Verhältnis zu anderen geistigen

Leistungsmaßen (z.B. dem Prozentrang in einem Intelligenztest)

gesehen wird.

Das gezielte Training von Gedächtnisfunktionen ist auch

im Erwachsenenalter eine sinnvolle therapeutische Maßnahme, sowohl zur

Wiederherstellung verlorener Leistungsfähigkeit als auch zum Erhalt

kognitiver Funktionen. |

Beispiel für ein nur teilweise enthülltes Bild (hier:

Sonne mit Gesicht)

|

Fragmentierter Bildertest (FBT): Der

FBT ist ein neueres Testverfahren, das sowohl Wahrnehmungs- als auch

Gedächtnisleistungen erfasst. Es funktioniert im Prinzip wie das Spiel

"Dalli-Klick" der populären Fernsehshow "Dalli

Dalli", die Hans Rosenthal in den Siebziger Jahren moderierte:

Darstellungen werden nach und nach enthüllt; Aufgabe ist es, möglichst frühzeitig

- mit nur wenigen Informationen - den zeichnerisch in seinen

Konturen abgebildeten Gegenstand zu benennen. Durch eine Wiederholung der

Bilderreihe können in einem zweiten Durchgang Lerneffekte festgestellt

werden, die Rückschlüsse auf Gedächtnisfunktionen zulassen.

Vergleichbar dem Digit Ordering Test (DOT, s.o.) trennt der FBT

zwischen gesunden Testpersonen und solchen mit neuropathologischen

Auffälligkeiten (hier: Epilepsie, Demenz oder diffuse, in Ausmaß und

Ursache nicht eindeutig abgrenzbare Schädigungen des Gehirns). Eine

spezielle Normierung für Menschen, die an einer Hyperkinetischen Störung

leiden, gibt es bislang nicht. Allerdings umfassen die Normwerte des

Verfahrens Daten für Kinder ab 10 Jahren sowie für Erwachsene bis über

70 Jahre.

|

Testverfahren wie FBT

oder DOT sind praktische, nicht auf Computer gestützte Tests zur

Überprüfung von Aspekten der Gedächtnisleistung. Problematisch sind sie

v.a. aufgrund unzureichender Normierung bzw. Daten zur Abgrenzung

von einzelnen Störungsbildern. Für Kinder existieren nicht selten

überhaupt keine Normen. Dennoch sind Verfahren zur Überprüfung der

Leistungen des Arbeitsgedächtnisses einfachen Merkfähigkeitstests ohne

eine Komponente der Informationsverarbeitung vorzuziehen, da die Merkfähigkeit

nur eine Seite der Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses aufzeigt. |

|

Überprüfung der motorischen

Leistungen

|

|

Abbildung einer Aufgabe aus der LOS KF 18 |

Lincoln-Oseretzky-Skala -

Kurzform (LOS KF 18): Die Lincoln-Oseretzky-Skala gehört zu den

Klassikern unter den Motoriktests, ist allerdings bereits etwas älter (2.

Aufl. der Kurzform: 1974) und daher hinsichtlich ihrer Normierung heute

kritisch zu betrachten. Dennoch bietet die Kurzform mit ihren 18 Aufgaben

ein soliden Überblick über die motorischen Leistungen von Kindern

zwischen 5 und 13 Jahren. Die Ergebnisse einer Testung mit der LOS KF 18

können Ausgangspunkt einer weiterführenden Diagnostik sein, aber auch

Grundlage einer gezielten motorischen Förderung bei Defiziten. Da

heutzutage viele Kinder aufgrund des veränderten Spielverhaltens unter

Bewegungsmangel leiden, sollten beobachtete motorische Defizite zunächst

weniger als Störung verstanden werden, sondern vielmehr als Mangel an

motorischer Übung bei ansonsten normaler Entwicklung. Abgesehen von der

durch die erhöhte Impulsivität hyperaktiver Kinder bedingten

Schwierigkeit, insbesondere komplexe motorische Prozesse richtig

auszuführen, ist trotz des Vorliegens einer Hyperkinetischen Störung

nicht automatisch von motorischen Beeinträchtigungen auszugehen.

|

Die Testung der

Motorik ist ein aufwendiges Unterfangen. Vorgänge der Reifung und

Entwicklung greifen hier stark ineinander. Damit stellt die Natur

sicher, dass komplexe Bewegungsmuster, die für das (Über-)Leben eines

Menschen wichtig sind (z.B. Gehen) weitgehend auch dann zur Verfügung

stehen, wenn in der Entwicklung die Übung zu kurz kommt. Allerdings hat

das Training von Bewegung einen großen Einfluss auf die Optimierung

von Bewegungsabläufen. Es ist daher sehr schwer, die Resultate bei

Motoriktests auf spezifische Ursachen in der Entwicklung zurückzuführen.

Die Diagnose von Störungen der Motorik sollte daher Experten vorbehalten

sein, d.h. entsprechend erfahrenen Neuropsychologen und/oder Fachärzten. |

Abbildung aus dem MOT 4-6 |

Motoriktest für vier- bis

sechsjährige Kinder (MOT 4--6): Der MOT 4-6 ist ein der LOS KF 18

vergleichbarer Test zur Erfassung motorischer Fertigkeiten von Kindern im

Alter von 4 bis 6 Jahren. Die Normdaten der zweiten Auflage von 1987 sind

aktueller als die der LOS KF 18. Auch für dieses Testverfahren gilt:

Abweichungen von den Normen können allenfalls als diskrete Hinweise auf

Entwicklungsstörungen o.ä. verstanden werden. Die Diagnose einer

Störung der Motorik, wie sie z.B. bei einer Zerebralparese (u.a.

spastische Lähmungen, Muskeltonusstörungen, etc.) vorliegt, bedarf einer

umfangreicheren und detaillierteren fachärztlichen und

neuropsychologischen Diagnostik.

|

Der MOT 4-6

deckt als Motoriktest den Altersbereich unterhalb der LOS KF 18 ab. Für

ihn gelten die gleichen Qualitäten, aber auch Einschränkungen wie für

die LOS KF 18. Die Aufgaben des MOT 4-6 sind allerdings kindgerechter.

Bei geistig Behinderten ist eine Testung bis zum Alter von 8 Jahren

möglich. |

Titelbild des Buches von Barbara Cardenas |

Diagnostik mit Pfiffigunde ist

ein einfaches und - im Gegensatz zu den oben beschriebenen Verfahren -

sehr billiges Testverfahren zur Erfassung einzelner motorischer

Fertigkeiten (Schreibmotorik), visueller Wahrnehmungsprobleme und der

Händigkeit. Das seit 2000 in 7. Auflage lieferbare Buch enthält die

nötigen Kopiervorlagen und bedarf keiner zusätzlichen testspezifischen Materialien und

Protokollbögen. Allerdings verfügt die Diagnostik mit Pfiffigunde

nicht über brauchbaren Normen und ist daher selbst zur tendenziellen

Diagnose von Störungen der Motorik nicht geeignet. Bei entsprechenden Auffälligkeiten

ist die Testung mit standardisierten Verfahren zwingend notwendig, um eine

sichere diagnostische Grundlage zu schaffen.

|

Die Diagnostik mit

Pfiffigunde ist ein kindgerechtes Verfahren zur Beurteilung der für die

Kulturtechniken des Lesens und Schreibens nötigen Basisfertigkeiten.

Es eignet sich auch als Lektüre für interessierte Eltern. |

|

|

Textanfang |

|